Le monde de l’enfance est éternellement un endroit nostalgique une fois à

l’âge adulte. Il s’agit de l’époque où la naïveté et l’innocence sont d’avantages

présents par l’intermédiaire de l’imaginaire. Toutefois, il s’agit d’une

période de courte durée où l’enfant se voit contraint à affronter des décisions

et ses responsabilités, ce qui le guidera au passage vers l’âge adulte,

c’est-à-dire l’adolescence. Dans la littérature jeunesse, certaines œuvres sont

utilisées afin de montrer aux enfants comment surmonter les obstacles jusqu’à

devenir adulte.[1]

Ainsi, en s’adressant à l’enfant lecteur, le livre lui propose deux choix;

celui de rester enfant avec l’interdiction de devenir adulte et celui de

devenir adulte avec l’interdiction de rester enfant, d’où la présence de la

double contrainte[2].

Toutefois, la littérature jeunesse, elle, est développée à partir du stade de

l’enfance jusqu’à celui d’adulte responsable, ce qui peut aider l’enfant à

traverser ce passage difficile.[3] C’est

au travers de trois œuvres que trois enfants se cachent dans un pays imaginaire

avec comme seul désir, celui de fuir le passage qui les mènerait vers l’âge

adulte.

Parmi cette analyse, le passage de l’enfance vers l’âge adulte est représenté à travers les trois œuvres suivantes : Alice au pays des merveilles, Le Magicien d’Oz et Peter Pan, deux romans et une œuvre cinématographique, qui se déroulent dans deux époques différentes, l’époque victorienne ainsi que le 20e siècle.

Parmi cette analyse, le passage de l’enfance vers l’âge adulte est représenté à travers les trois œuvres suivantes : Alice au pays des merveilles, Le Magicien d’Oz et Peter Pan, deux romans et une œuvre cinématographique, qui se déroulent dans deux époques différentes, l’époque victorienne ainsi que le 20e siècle.

Alice au pays des merveilles

est l’œuvre la plus populaire de Lewis Carroll. Elle a été rédigée et corrigée

de nombreuses fois, mais sa date officielle d’apparition est 1865, pendant le

règne de Victoria en Angleterre. L’histoire se déroule autour d’un rêve où la

protagoniste, Alice, une fillette de sept ans, subit des changements physiques,

en grandissant ou en rapetissant. Elle se voit entourée d’animaux parlants et

de personnages tout à fait absurdes dans le pays des merveilles qui, d’ailleurs,

est très bien illustré par les dessins de John Tenniel. Lewis Carroll, de son

vrai nom Charles Lutwidge Dodgson, est reconnu pour cette œuvre qui invite

l’enfant à prendre conscience du piège que constitue le champignon magique;

celui de grandir et devenir adulte ou celui de rapetisser et rester à jamais un

enfant. Carroll est également connu pour la suite de cette œuvre, Ce qu’Alice trouva de l’autre côté du miroir,

rédigée en 1871, et La Chasse au Snark

publiée en 1876.

La deuxième œuvre étudiée est l’œuvre cinématographique de Victor Fleming

Le Magicien d’Oz « The Wizard of Oz » apparu en 1939 aux États-Unis, adaptation du roman de L.

Frank Baum. Le Magicien d’Oz est

l’une des œuvres cultes des Américains. L’œuvre musicale met en scène une jeune

fille nommée Dorothée qui, emportée par une tornade, parcourt le monde d’Oz

avec l’aide de ses amis l’épouvantail, le bûcheron en fer-blanc et le lion

poltron afin de retourner chez elle. C’est par le chemin de briques jaunes que

le film suggère le thème de l’adolescence à partir d’un monde enfantin sans

complication. Victor Fleming connait un immense succès avec cette œuvre cinématographique,

mais également avec ses œuvres Autant en

apporte le vent, parue en 1939, qui gagne un Oscar en 1940, Docteur Jekyll et mister Hyde en 1941 et

Jeanne D’Arc en 1948.

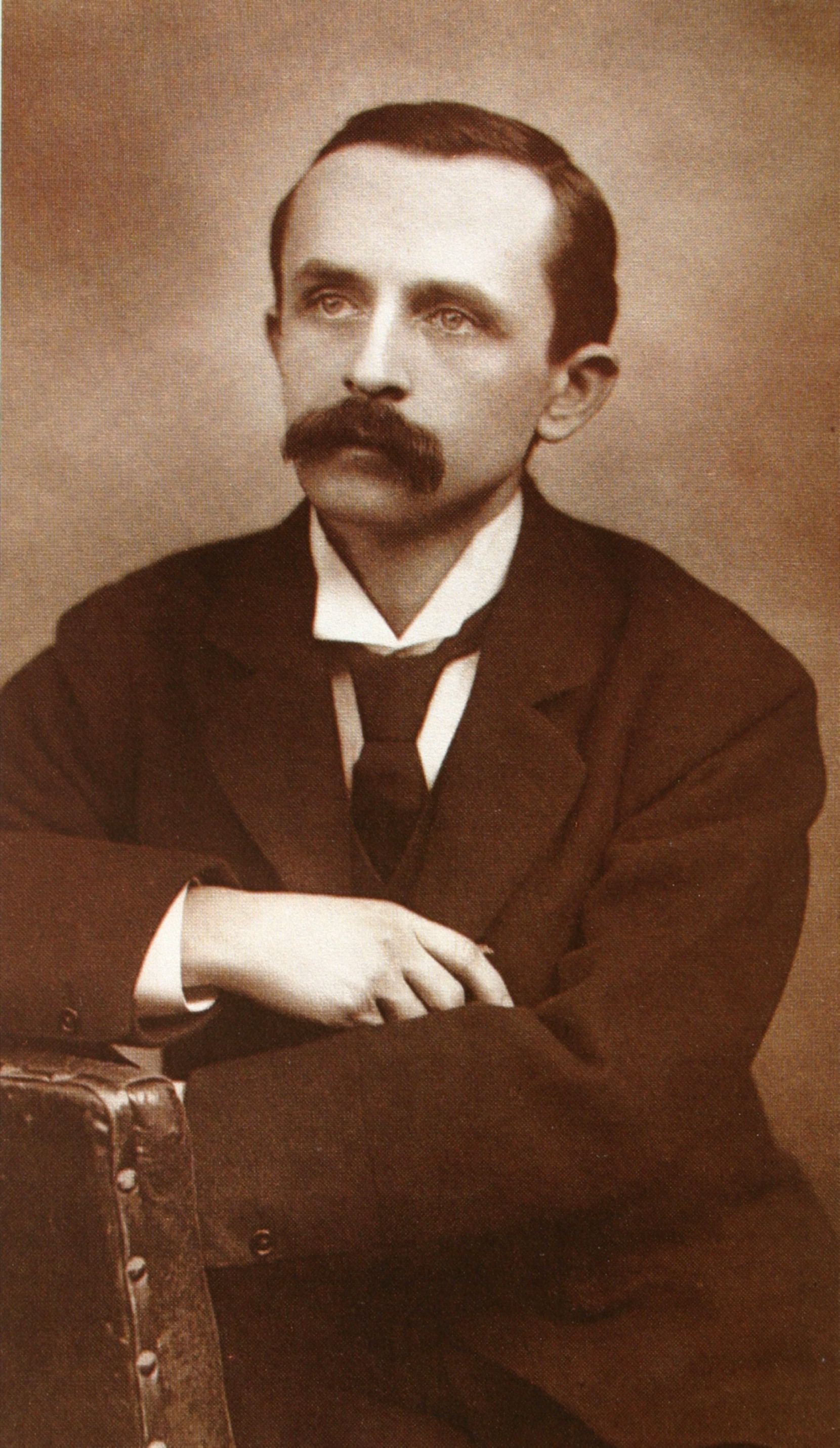

Le roman Peter Pan de James M.

Barrie est la dernière œuvre présentée pour cette analyse. Après plusieurs

apparitions dans plusieurs nouvelles, le personnage de Peter Pan est apparu dans

un roman en 1911 au Royaume-Uni. L’histoire raconte l’aventure de Peter Pan, un

enfant bien étrange, vêtu de feuilles, à la recherche d’une mère. Lorsqu’il rencontre

Wendy, la fille de M. et Mme Darling, propriétaires de la maison où Peter

fait intrusion, il la supplie de le suivre jusqu’au pays de l’imaginaire où

elle pourrait raconter des histoires à tous les enfants perdus. Barrie

transpose à travers le personnage de Peter l’envie de rester à tout jamais un

enfant afin de fuir le passage vers l’âge adulte qui exige de prendre des

responsabilités. James M. Barrie, célèbre pour son personnage de Peter Pan, est

également reconnu pour ses œuvres The

Little White Bird, écrite en 1902, et L’Admirable

Crichton, également rédigée en 1902.

Parmi ces œuvres étudiées, le passage de l’enfance vers l’âge adulte est

illustré dans un monde imaginé par les protagonistes où cette analyse démontera

sous la représentation de l’adulte, la représentation de l’enfance et le

passage de l’enfance à l’âge adulte sous les aspects des lieux imaginaires, des

changements physiques et psychologiques des personnages principaux à travers

l’étude de la narration du thème de l’adolescence.

|

| Le chat du-conté-du-Cheshire par John Tenniel |

La représentation de l’enfance, la représentation de l’adulte et la

transition de l’enfance à l’âge adulte.

À partir des trois œuvres étudiées, le thème principal est celui de l’enfance.

Dans chacune des œuvres, le protagoniste est un enfant. À l’époque médiévale, il

n’y a pas de place pour l’enfance.[4] On

considère les enfants comme de jeunes adultes déjà prêts aux combats. Ainsi,

dans la littérature, le personnage principal était toujours un adulte. C’est

uniquement à partir du treizième siècle que la conception de l’enfance prend de

l’importance. Lors de l’époque victorienne, l’image de l’enfance est

privilégiée et représente une étape importante dans la vie, et ce,

particulièrement dans Alice au pays des

merveilles.[5]

On appréciait davantage les personnages de jeunes filles sages et pleines de

charme, qu’on croyait alors innocentes, que les personnages de jeunes garçons

puisque le puritanisme était encore marqué chez les auteurs victoriens.[6] Cependant,

lorsque le roi Édouard VII succède à sa mère, la reine Victoria, on porte une

attention particulière aux jeunes garçons qui s’amusent bien.[7] C’est

à partir de l’œuvre de Lewis que les gens remarquent pour la première fois un

protagoniste-enfant dans un livre adressé aux enfants. Ainsi, ceux-ci se

sentent interpellés par les personnages de l’œuvre, ce qui les incite à

grandir.[8]

Toutefois, dans les trois œuvres, les personnages principaux sont plutôt

des adolescents, car le passage entre l’enfance et l’âge adulte, c’est-à-dire l’adolescence,

s’installe chez les protagonistes qui agissent et réfléchissent comme des

adultes. Ainsi, nous avons des enfants qui pensent comme des adultes, ce qui peut

être représenté par l’adolescence. Donc, c’est suite au passage de l’enfance

vers l’âge adulte que la conception du monde imaginaire est créée puisque c’est

pendant l’adolescence que les idées neuves, radicales et divergentes de celles

des adultes marquent profondément l’imagination.[9]

L’enfant, effrayé à l’idée de devenir adulte, désire s’enfuir du monde réel

pour s’aventurer dans un monde imaginaire, dans ce cas-ci le pays des

merveilles pour Alice, le pays d’Oz pour Dorothée et le pays de l’imaginaire,

également appelé le monde de nulle part, pour Peter Pan, commun aux

protagonistes.

La quête du champignon dans Alice

au pays des merveilles

Dans Alice au pays des merveilles,

le monde des merveilles est un endroit très dépaysant pour Alice. Dès son

arrivée, elle est prise d’une crise identitaire ainsi que de nombreux

changements physiques, ce qui déstabilise son raisonnement. Lorsqu’elle

rencontre la chenille, Alice lui explique que, depuis sa venue dans ce monde,

elle ne parvient plus à se reconnaître. Ainsi, elles discutent à propos de

l’identité de la protagoniste, de son âge et de sa taille, ce qui trouble

particulièrement Alice. Selon elle, Alice aimerait être plus grande, toutefois

elle souhaite fuir les responsabilités que les adultes obtiennent en

grandissant alors qu’elle n’apprécie pas l’autorité de ceux-ci. Elle aimerait

garder sa taille et rester une enfant. Seulement, la chenille lui laisse deux

choix; ou bien Alice mange un côté du champignon magique et accepte le passage

vers l’âge adulte, soit elle mange l’autre côté du champignon et reste à tout

jamais une enfant. Une fois que la chenille s’est volatilisée, Alice grignote

le côté du champignon qui la fait grandir. Paniquée, elle essaye de corriger

son erreur en mangeant les deux côtés du champignon à la fois : « […],

alors elle se mit prudemment à la besogne, grignotant tantôt l’un, tantôt

l’autre, parfois devenant plus grande, parfois devenant plus petite, jusqu’à ce

qu’elle eût réussir à retrouver sa taille normale. »[10]

C’est en retrouvant sa taille normale qu’Alice commence à se reconnaître en

tant que petite fille, ce qui la rend heureuse. Il y a aussi les effets

magiques des petits gâteaux qui font grandir Alice et la potion qui la fait

rapetisser. Ces deux éléments proposent à Alice de faire un choix selon ses

besoins, par exemple, lorsqu’elle aperçoit, derrière un rideau, une petite

porte ainsi qu’une clef sur une petite table, elle n’hésite pas à boire la potion

pour se rendre plus petite afin de se rendre de l’autre côté de la porte,

c’est-à-dire au pays des merveilles.

La protagoniste est forcée à ces changements physiques dans un monde

qu’elle considère cauchemardesque par son manque de logique où l’absurde est

illustré par divers personnages comme la reine de cœur ou le chapelier. L’absurde

est au rendez-vous lorsqu’Alice visite la maison du Lièvre de Mars. Sous un

arbre, une longue table est servie où le Lièvre de Mars, le Chapelier et le

Loir prennent le thé. Lorsque ceux-ci aperçoivent Alice qui arrive, ils

s’écrient qu’il n’y a pas de place pour elle puisque toutes les places sont

occupées, alors qu’elles sont vides. Ils lui proposent du vin, mais il n’y en a

pas sur la table, ils conversent ensemble alors que cela ne suit aucun sens, ce

qui rejoint la phase de la confusion auquel les enfants comprennent les mots

comme ils leur sont annoncés. Pour Alice, il n’y a pas de deuxième sens et elle

prend tout au premier degré. Il y a aussi la phase réglementaire et de la

logique qui est essentielle et sécurisante pour Alice puisque les règles lui

permettent une stabilité pour un bon fonctionnement. Lorsqu’elle arrive au

royaume de cœur, celui du roi et de la reine de cœur, Alice est déstabilisée et

troublée lors d’une partie de croquet. Tout d’abord, les boules sont des

hérissons vivants et les maillets sont des flamants roses également vivants.

Ensuite, les joueurs jouent tous en même temps et sans attendre leur tour.

Enfin, si quelqu’un a le malheur de se quereller avec la reine, celle-ci ordonne

qu’on lui coupe la tête. Ainsi, Alice trouve qu’il n’y a aucune logique au jeu

de la reine puisqu’il n’y a pas de perdants ou pas de gagnant, ce qui est très choquant

pour la protagoniste.

Finalement, Lewis Carroll n’encourage pas les enfants uniquement à

grandir ou à rapetisser, mais à prendre conscience du piège que constituent les

deux côtés du champignon, c’est-à-dire du choix entre rester enfant ou devenir

adulte, à travers le personnage d’Alice.[13]

Au-delà de l’arc-en-ciel dans Le

Magicien d’Oz

L’adaptation cinématographique Le

Magicien d’Oz de Flemming propose également une peur identitaire que

traverse le personnage de Dorothée dans le monde d’Oz. Toutefois, le pays d’Oz

est attrayant et coloré comparé au Kansas du film qui est monotone et sans vie.

Le monde d'Oz est une projection de l’imagination de Dorothée; orpheline et

sans parents, Dorothée cherche dans le monde merveilleux des compensations

qu’elle n’a pas dans le monde réel, autrement dit de l’amour, de beaux

alentours colorés et des amis. Par contre, elle est confrontée à des images

angoissantes et à l’interrogation de son identité.[14] Une

fois arrivée dans le monde d’Oz, elle souhaite immédiatement retourner chez

elle, au Kansas, auprès des gens qu’elle aime, c’est-à-dire sa tante Em, son

oncle Henry ainsi que les travailleurs de la ferme puisqu’elle s’y sent

inquiète. Empruntant le chemin de briques jaunes, Dorothée traverse le pays d'Oz,

accompagnée de son chien Toto, tout en se demandant vers où elle se dirige

exactement, mais également qui elle est et ce qu’elle fuit.[15] Ce

voyage permet à Dorothée de prendre conscience sur elle-même ainsi que de son

fort désir à revenir chez elle, au Kansas.

Considèrant que Dorothée a déjà traversé le passage de l’enfance, elle

est présentement dans la phase de l’adolescence comme le laisse pressentir

son mécontentement envers sa tante Em et son oncle Henry ainsi que son envie de

fuir vers un endroit au-delà de l’arc-en-ciel[19]:

« Une adolescente qui va bientôt devoir affronter le monde des adultes

aspire à un retour vers le monde simple de l’enfance, mais accepte finalement

les exigences de la maturité. »[20] Le

film de Fleming suggère que les adolescents possèdent une nostalgie d’un monde

enfantin sans complication apparente. Le fort désir de Dorothée de revenir chez

elle par le chemin de briques jaunes participe ainsi au thème des attraits de

la maison familiale.

Peter Pan, l’enfant qui ne grandit pas

Le pays de l’imaginaire est un refuge pour Peter Pan. L’île est habitée

par des fées, des sirènes, des Indiens; les Peaux-Rouges, ainsi que des

pirates, dont le pire ennemi de Peter, le capitaine Crochet. Il s’agit d’un

endroit dépendant de Peter. S’il s’aventure ailleurs dans le vrai monde, le

pays des merveilles s’obscurcit, les fleurs fanent, les fées s’endorment, les

enfants perdus sont véritablement perdus, laissant le champ libre aux pirates de

faire un véritable massacre.[21] Le

pays de l’imaginaire est un lieu de délices et de frénésies pour le

protagoniste où l’aventure est primordiale. Toutefois, la peur, l’angoisse, la

mort et la violence règnent sur cette île. On tue pour se défendre; on joue du

couteau, on abat de flèches, on jette les gens à la mer, on tente

d’empoisonner, etc. [22]

Cette île est une représentation du monde adulte.

Le pays de l’imaginaire est un refuge pour Peter Pan. L’île est habitée

par des fées, des sirènes, des Indiens; les Peaux-Rouges, ainsi que des

pirates, dont le pire ennemi de Peter, le capitaine Crochet. Il s’agit d’un

endroit dépendant de Peter. S’il s’aventure ailleurs dans le vrai monde, le

pays des merveilles s’obscurcit, les fleurs fanent, les fées s’endorment, les

enfants perdus sont véritablement perdus, laissant le champ libre aux pirates de

faire un véritable massacre.[21] Le

pays de l’imaginaire est un lieu de délices et de frénésies pour le

protagoniste où l’aventure est primordiale. Toutefois, la peur, l’angoisse, la

mort et la violence règnent sur cette île. On tue pour se défendre; on joue du

couteau, on abat de flèches, on jette les gens à la mer, on tente

d’empoisonner, etc. [22]

Cette île est une représentation du monde adulte.

Malgré son essence magique, le

pays de l’imaginaire est un lieu d’exil pour Peter Pan. Le jour de sa

naissance, lorsque ses parents évoquent son avenir prochain, celui de devenir

un homme, il s’enfuit en abandonnant ses

parents: « J’ai entendu mes parents parler de ce qui m’attendait quand je

serais un homme, expliqua Peter à voix basse. (On le sentait très agité

maintenant). Je ne veux jamais devenir un homme, s’écria-t-il avec véhémence.

Je veux toujours rester un petit garçon et m’amuser. C’est pour cela que je me

suis sauvé du parc de Kensington, et j’y ai vécu longtemps parmi les

fées. »[23]

Cependant, un an après sa fuite, Peter retourne à son lieu de naissance et

remarque que la fenêtre de sa chambre est barricadée. À travers la fenêtre, un

autre enfant occupe sa place dans son propre berceau.[24] Fou de jalousie, c’est à ce moment que Peter

refuse le passage de l’enfance vers l’âge adulte pour toujours en s’exilant au

pays de l’imaginaire. Ainsi, sans mère pour lui imposer le passage de l’enfance

à l’âge adulte, Peter Pan refuse de devenir adulte.

La figure de la mère

Malgré sa méfiance envers la mère, Peter tente désespérément de trouver

chez le sexe opposé une image maternelle et protectrice qui le sécuriserait

comme une mère sécurise son enfant. Lorsque Wendy raconte à Peter la fin du

conte de Cendrillon et affirme qu’elle connait plusieurs histoires, Peter se

réjouit et tente d’enlever Wendy de la maison familiale pour qu’elle raconte

des histoires aux enfants perdus du pays de l’imaginaire. Car, pour exister et

en tant que mythe, Peter doit constamment s’échapper de son monde imaginaire

afin de soustraire, pendant un certain temps, une petite fille de sa famille.

Ainsi, ce sont les femmes qui permettent à Peter Pan de vivre, qui permettent

aux enfants de devenir grands ainsi que de conserver une part de leur enfance.[25]

|

| James M. Barrie |

C’est ainsi que Peter Pan refuse le passage de l’enfance à l’âge adulte et qu’il restera un petit garçon qui ne souhaite que s’amuser comme Barrie cherchait montrer chez l’enfant lecteur.

Comparaison des trois œuvres étudiées

Le monde imaginaire

Les protagonistes dans les œuvres étudiées s’aventurent chacun dans un

monde imaginaire. Cependant, ils ne sont pas représentés ni conçus de la même

façon. Tout d’abord, Alice et Dorothée tirent leur monde imaginaire de la

conception d’un rêve, contrairement à Peter Pan. Alice, lors d’un après-midi à

s’ennuyer auprès de sa sœur, tombe endormie et court après un lapin blanc.

Dorothée, cherchant une cachette, s’enferme dans sa maison et, en attendant le

calme de la tempête, s’endort pendant que la tornade s’abat sur tout le Kansas.

Peter Pan, quant à lui, voyage d’un monde à l’autre, autrement dit le

Royaume-Uni, le monde réel, le monde des adultes. Alice et Dorothée ne cherchent

pas à fuir la réalité ni la transition vers l’âge adulte. Car, une fois dans le

monde imaginé, Alice et Dorothée ne souhaitent qu’une chose, rentrer à la

maison. Le décor du monde imaginaire est un élément important de comparaison.

Le pays des merveilles est ce que nous sommes.[28]

Le pays d’Oz est ce que nous souhaiterions et aimerions être. Le pays de

l’imaginaire est un monde d’adulte, sanglant et violent, où ce sont les enfants

perdus qui en possèdent le contrôle. Contrairement à celui-ci, le pays des

merveilles est froid et insécurisant alors qu’Oz est coloré et accueillant même

si Dorothée s’y sent perdue. La raison de la conception de ces mondes imaginés

pour les trois protagonistes est qu’à travers ceux-ci, ils cherchent un endroit

où ils peuvent fuir leurs responsabilités pour pouvoir prendre conscience de

l’enjeu du monde réel. Enfin, Alice et Dorothée sont les seules à traverser le

passage de l’enfance vers l’âge adulte tandis que Peter Pan choisit de rester à

la première phase de la vie humaine, l’enfance.

Les transformations physiques et psychologiques

Les transformations physiques et psychologiques

Alice est la seule protagoniste à subir des changements physiques.

Plusieurs fois, elle est contrainte à grandir et à se faire attaquer par un

pigeon « […], un gros pigeon s’était jeté en plein sur son visage, et la

frappait violemment de ses ailes. “Serpent!” Cria le Pigeon. »[29]

ou à rapetisser et à se noyer dans ses larmes « « Comme je regrette

d’avoir tant pleuré! » s’exclama-t-elle, tout en nageant pour essayer de

se tirer de là. « Je suppose que, en punition, je vais me noyer dans mes

propres larmes! […] ». »[30] Par

ses nombreux changements physiques, Alice subie des conséquences peu importe le

choix qu’elle décide de prendre, autrement dit le choix de grandir ou de

rapetisser. Peter Pan, en refusant le passage de l’enfance vers l’âge adulte,

reste dans sa taille d’enfant, jeune et lisse, et possède encore toutes ses

dents de lait : « Mais ce qu’il y avait de plus adorable en lui,

c’étaient ses dents de lait qu’il avait au grand complet. »[31] Il n’est pas influencé par des changements

physiques ou psychologiques puisqu’il est résigné envers tous changements qui

pourraient le rendre à l’âge adulte. Son choix est définitif, il reste un

enfant. Dorothée, elle, suit le chemin de briques jaunes en s’interrogeant sur

sa conscience ainsi que la conscience des autres, ce qui se termine par une

morale, celle du « there is nothing

like home ». En parcourant le pays d’Oz, elle se rend compte qu’au

Kansas, elle y reçoit de l’amour et qu’elle y possède des amis qui seront

toujours présents pour elle, ce qui la rassure à passer au travers de la

transition vers l’âge adulte.

Schéma actantiel

Schéma actantiel

Les personnages principaux, Alice,

Dorothée et Peter, sont les héros des mondes imaginaires. Cependant, ils ne

possèdent pas tous la même quête ni le même objectif. Alice et Dorothée voyagent

à travers le monde imaginaire afin de retourner chez soi tandis que Peter

s’installe dans le pays de l’imaginaire afin de s’évader du monde réel, dans

son cas le Royaume-Uni, et de ces responsabilités. Dorothée et Peter sont

confrontés à un opposant, la vieille sorcière qui cherche à obtenir de Dorothée

les chaussures de rubis et le capitaine Crochet qui veut éliminer Peter Pan et

prendre possession du monde de l’imaginaire, qui s’oppose dans la quête de ces

protagonistes alors que pour Alice, il n’y a pas d’opposants. Elle n’obtient

également aucune aide pour se rendre jusqu’à chez elle alors que Dorothée est

entourée de nouveaux amis, l’épouvantail, le bûcheron de fer-blanc et le lion

poltron, qui l’aident à se rendre jusqu’à la cité de l’émeraude pour y rencontrer

le magicien d’Oz. Peter Pan a également des adjuvants qui l’aident à faire face

au capitaine Crochet. Il s’agit des enfants perdus qui se sont retrouvés sans

mère et qui tiennent compagnie à Peter ainsi que la fée Clochette qui, selon

son humeur, soutient Peter dans sa quête. Le destinateur de ces trois œuvres

est le même. Il s’agit des auteurs qui veulent transmettre un message à travers

leur personnage principal. Dans le cas de Alice

au pays des merveilles, Lewis transmet à ses lecteurs qu’il y a deux choix

possibles, rester enfant ou rester adulte. Dans le film Le Magicien d’Oz,

Fleming propose une morale à ses spectateurs, celle où nous sommes toujours

bien que chez soi avec les personnes qu’on aime. Pour Peter Pan, Barrie transpose à travers son personnage qu’on peut

rester un éternel enfant et que ce choix est possible puisqu’il se considère

encore comme un enfant. Enfin, le destinataire est le même pour ces trois

œuvres. Elles ont toutes été rédigées pour les enfants, toutefois, Alice au pays

des merveilles est perçue davantage comme une œuvre adulte plutôt de d’une

œuvre pour les enfants.

|

| Image tirée du film Le Magicien d'Oz de Victor Fleming |

En conclusion, cette analyse des

trois œuvres étudiées, Alice au pays des

merveilles, Le Magicien d’Oz et Peter Pan, a montré que le passage de

l’enfance vers l’âge adulte est illustré par la conception d’un monde

imaginaire; le pays des merveilles pour Alice, le pays d’Oz pour Dorothée et le

pays de l’imaginaire, aussi nommé le pays de nulle part, pour Peter Pan par les

divers mondes imaginaires et les transformations physiques et psychologiques

sous les aspects de l’étude de la narration sur le thème principal des trois

œuvres, l’adolescence.

D’ailleurs, le monde imaginaire est

désormais une représentation particulière de l’enfant ainsi que la littérature

jeunesse. Dans l’œuvre Le Petit Prince

d’Antoine de Saint-Exupéry, il y a également un lieu de réconfort qui est la

planète du Petit Prince.

Alice

au pays des merveilles et Peter Pan

sont des œuvres où la psychanalyse aurait pu être un choix d’analyse pour ce

travail. Il existe deux syndromes liés à ces œuvres; le syndrome d’Alice au

pays des merveilles et le syndrome de Peter Pan. Ces deux maladies joignent les

protagonistes de l’histoire, l’un sur des hallucinations physiques et l’autre

par le refus d’être un homme qui cherche en chaque femme une figure potentielle

d’une mère.

Médiagraphie

Alice au pays des

merveilles

v Carroll, Lewis, Alice au pays des merveilles, Ce

qu’Alice trouva de l’autre côté du miroir, Paris, Éditions Gallimard,

collection Folio classique, 1994, 374 p.

v Karlsson, Jenny, Alice’s Vacillation between Childhood and Adolescence in Lewis

Carroll’s Alice’s adventures in Wonderland, Université de Karlstads, Suède,

[s.d.], 15 p, [en ligne], [format PDF] (site consulté sur Google le 28 janvier

2013).

Le Magicien d’Oz

v Baum, L. Frank, Le Magicien d’Oz, Paris, Éditions Librio, 2003, 125 p.

v Bordwell, David, Thompson, Kristin, L’art du film une introduction,

Bruxelle, Éditions De Boeck Université, 2000, p. 93, 96-100, 103, 104, 105,

108, 110-115, 119, 129, 139, 216, 227, 322, 380, 389.

v Fleming,

Victor, Le Magicien d’Oz (The Wizard of Oz), États-Unis, 1939, 89

minutes.

v Montandon, Alain, Du récit merveilleux ou L’ailleurs de

l’enfance, Paris, Éditions Imago, 2001, p. 107-144.

Peter Pan

v Barrie, James M., Peter Pan, Paris, Éditions Librio, 1982,

140 p.

v Cani, Isabelle, Chabrol Gagne, Nelly,

d’Humières, Catherine, Devenir adulte et

rester enfant? : Relire les productions pour la jeunesse, Paris, Éditions

PU Blaise Pascal, 2008, p. 177- 188 et p. 309-319.

v Chassagnol, Monique, Peter Pan, Figure mythique, Paris,

Éditions Autrement, collection « Hors collection », 2010, p. 6-11, 47-81.

L’adolescence

v Csikszentmihalyi, Mihalyi, « Adolescence », Encyclopoedia

Universalis, Universalis, [en ligne],

[http://www.universalis.fr/encyclopedie/adolescence/] (consulté le 11 février

2013).

v Cani, Isabelle, Chabrol Gagne, Nelly,

d’Humières, Catherine, Devenir adulte et

rester enfant? : Relire les productions pour la jeunesse, Paris, Éditions

Pu Blaise Pascal, 2008, p. 7-26 et p. 29-40.

[1] I.

Cani, N. Chabrol Gagne et C. d’Humières, Devenir

adulte et rester enfant? : Relire les productions pour la jeunesse,

p. 8.

[2] Loc. cit.

[3] Ibid., p. 14.

[4] J. Karlsson, Alice’s Vacillation between Childhood and Adolescence in Lewis

Carroll’s Alice’s adventures in Wonderland, p. 1.

[5] Ibid., p. 2.

[6]

I. Cani, N. Chabrol Gagne, C.

d’Humières, Devenir adulte et rester enfant? : Relire les productions pour la

jeunesse, p. 178.

[7] Loc. cit.

[8]

Ibid., p. 10.

[9] M.

Csikszentmihalyi, « Adolescence », p. 2.

[10]

L. Carroll, Alice au pays des merveilles,

p. 94.

[11] J. Karlsson, Alice’s Vacillation between Childhood and Adolescence in Lewis

Carroll’s Alice’s adventures in Wonderland, p. 3.

[12]

L. Carroll, Alice au pays des merveilles, p. 44.

[13]

I. Cani, N. Chabrol Gagne et C. d’Humières, Devenir

adulte et rester enfant? : Relire les productions pour la jeunesse,

p. 8.

[14]

A. Montandon, Du récit merveilleux ou

L’ailleurs de l’enfance, p. 108.

[15]

D. Bordwell, K. Thompson, L’art du film une introduction,

p. 97.

[16]

A. Montandon, Du récit merveilleux ou

L’ailleurs de l’enfance, p. 111.

[17] Ibid., p. 119.

[18] Ibid., p. 122.

[19] D. Bordwell, K. Thompson, L’art du film une introduction, p. 103.

[20] Loc. cit.

[21]

M. Chassagnol, Peter Pan, Figure

mythique, p.7.

[22]

I. Cani, N. Chabrol Gagne et C. d’Humières, Devenir

adulte et rester enfant? : Relire les productions pour la jeunesse,

p. 179.

[23]

J. M. Barrie, Peter Pan, p. 25.

[24]

M. Chassagnol, Peter Pan, Figure

mythique, p. 47.

[25]

I. Cani, N. Chabrol Gagne, C.

d’Humières, Devenir adulte et rester enfant? : Relire les productions pour la

jeunesse, p. 188.

[26]

J. M. Barrie, Peter Pan, p.5.

[27]

I. Cani, N. Chabrol Gagne, C.

d’Humières, Devenir adulte et rester enfant? : Relire les productions pour la

jeunesse, p. 188.

[28]

A. Montandon, Du récit merveilleux ou

L’ailleurs de l’enfance, p. 108.

[29]

L. Carroll, Alice au pays des merveilles,

p. 91.

[30] Ibid., p. 57.

[31] J. M. Barrie, Peter Pan, p.12